1. Définition :

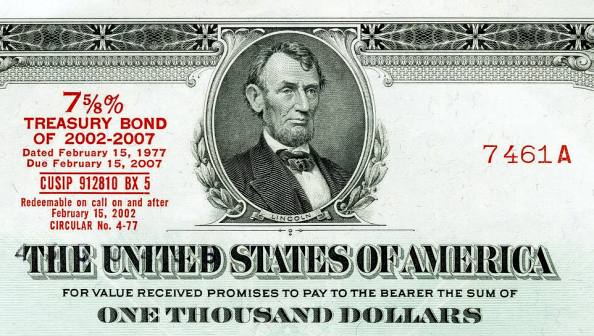

Une obligation est une valeur mobilière représentant une fraction d’emprunt à moyen ou long terme émis par une société, un Etat ou une collectivité publique. Il s’agit d’un titre dont le prix évolue en fonction de l’offre et de la demande, elles-mêmes déterminées par le niveau des taux d’intérêt.

En ce qui concerne les entreprises, les obligations se retrouvent au passif de leur bilan, au poste « Emprunt » :

| Actif | Passif |

|---|---|

| Actifs non courants Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières |

Capitaux propres Capital émis Réserves et résultat |

| Actifs courants Stocks Créances clients et autres créances |

Passifs non courants Emprunt Provisions |

| Trésorerie | Passifs courants Dettes fournisseurs Provisions Emprunts et découverts |

Source : wikipedia

2. Les modes de rémunération :

La source potentielle de gains de l’obligataire est double :

. Intérêts de l’emprunt (appelé coupon) : ces intérêts sont indépendants des résultats financiers de l’émetteur, contrairement au dividende. Les intérêts des emprunts sont souvent à taux fixe mais de nombreuses formules de rémunération existent : taux variable, taux révisable, obligation indexée (par ex. indexation à l’inflation).

. Primes : cette rémunération peut s’ajouter aux intérêts. Elle est versée en une seule fois : au remboursement de l’emprunt, ou en déduction de la valeur nominale à l’émission.

3. L’évaluation des titres à revenu fixe :

a) Principes de base :

Comme nous l’avons vu dans la section précédente (évaluation des actions), pour calculer la valeur actuelle d’une série de cash flows futurs il faut actualiser tous ces cash flows en utilisant un certain taux. Ce taux correspond au taux sans risque éventuellement augmenté d’une prime de risque.

Si on considère une obligation (OAT, donc sans risque) qui verse un coupon de 100 euros par an pendant 5 ans, et que l’on utilise le taux sans risque de 4% par an pour actualiser, son prix sera de :

P = \sum_{t=1}^n \dfrac {C}{(1 + i)^t} = C\times\dfrac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} (1)

Soit, dans notre exemple :

P = 100\times\dfrac{1 - (1 + 0.04)^{-5}}{0.04} = 445.18 euros

445.18 euros c’est donc le prix (actuel) d’un titre qui nous rapportera, si on l’achète aujourd’hui, 5 cash flows de 100 euros chacun.

Si un an plus tard vous décidez de revendre cette obligation et que les taux d’intérêt sont montés à 5%, alors le prix obtenu sera de :

P = 100\times\dfrac{1 - (1 + 0.05)^{-4}}{0.05} = 354.60 euros

Comment comparer ces deux prix ? Si les taux n’avaient pas varié, le prix de l’obligation serait :

P = 100\times\dfrac{1 - (1 + 0.04)^{-4}}{0.04} = 362.99 euros

La perte est donc de 362.99 – 354.60 = 8.39 euros

Pourquoi cette différence ?

>> Dans le premier cas le titre rapporte 100 euros par an. Un investisseur voulant l’acheter voudra également qu’il lui rapporte le taux de référence de 4%. Le prix calculé de 445.18 euros lui fournira, jusqu’à l’échéance, ce taux attendu. On vérifie :

5 coupons de 100, chacun d’entre eux capitalisé au taux sans risque =

100\times(1 + 4\%)^4+100\times(1 + 4\%)^3+100\times(1 + 4\%)^2+100\times(1 + 4\%)^1+100\times(1 + 4\%)^0 (2)

= 116.9859 + 112.4864 + 108.16 + 104 + 100

= 541.6323 => c’est la valeur future du titre.

Le titre est payé 445.18, donc le gain est de 541.6323 – 445.18 = 96.4523 euros

Rendement total du titre : \dfrac{96.4523}{445.18}\times 100 = 21.6659\%

Puis on calcule le taux de rendement annualisé équivalent (ou taux actuariel) : [ (1 + 21.6659\%)^{\frac{1}{5}} - 1]\times 100 = 4\% = le taux de référence

>> Dans le deuxième cas, les coupons restant les mêmes (même rémunération), le prix doit baisser pour permettre d’augmenter le rendement total du titre.

Dans la pratique il n’est pas aussi simple d’obtenir la valeur actuelle d’un titre à revenu fixe. On ne sait généralement pas quel taux d’actualisation retenir pour calculer les valeurs actuelles. En effet, les taux d’intérêt dépendent de l’échéance du titre, et ceci est reflété au travers de la courbe des taux.

b) La courbe des taux :

Comme on l’a vu plus haut dans l’équation (2), pour calculer la valeur future d’un titre à revenus fixes, il faut capitaliser les différents cash flows. Ce qui revient à considérer que chaque coupon payé, à chaque période, pourra être replacé au même taux. Or ceci n’est pas vrai dans la réalité. En effet, qui nous dit que le taux dans 2 ans sera le même que celui d’aujourd’hui ?

Il est en fait impossible de prédire avec certitude le niveau des taux d’intérêt pour chaque échéance, mais il existe une approximation (une moyenne des anticipations) représentée par la courbe des taux.

La courbe des taux c’est la relation entre la durée de placement et le taux de rendement des obligations. Le premier point de chaque courbe représente le taux au jour le jour, c’est-à-dire pour un placement sur une journée. C’est le taux directeur fixé par la Banque centrale du pays (ou de la zone monétaire) concerné. Les points suivants sur la courbe reflètent le rendement actuariel des emprunts d’Etat pour chaque durée considérée.

L’allure générale d’une courbe des taux dépend des anticipations des intervenants sur l’évolution future des taux directeurs. Elle peut revêtir trois formes :

>> Courbe ascendante, quand les rendements augmentent avec la durée de placement. C’est la structure dite « normale ». En effet, prêter à long terme est un risque plus important qu’un prêt à court terme. Ce risque doit donc être normalement rémunéré par un rendement supérieur.

>> Courbe plate, quand les rendements sont les mêmes quelle que soit la durée. Les intervenants anticipent une stabilité des taux dans un proche avenir et une baisse des taux par la suite.

>> Courbe descendante, quand les taux à court terme sont supérieurs aux taux à long terme. On dit qu’il y a inversion de la courbe des taux. Cela signifie, en général, que les marchés anticipent un ralentissement de l’économie.

4. L’évaluation des obligations à taux zéro :

a) Pourquoi étudier l’obligation à taux zéro (ou « zéro-coupon ») ?

L’obligation à taux zéro est en fait un cas particulier du titre à revenu fixe : elle ne verse qu’un seul cash flow, à l’échéance (remboursement de l’obligation).

Pourquoi étudier l’obligation à taux zéro ? Tout simplement parce que toute obligation peut être décomposée en une somme d’obligations zéro-coupon d’échéances différentes. On dit que la valeur globale d’une obligation est égale à la somme des valeurs des obligations zéro-coupon qui la composent.

Exemple 1 :

On a une obligation dont la valeur d’émission est de 88 (pourcentage du pair), et qui sera remboursée dans un an à 93. Sont taux de rentabilité est le suivant :

\dfrac{93 - 88}{88} = 5.68\%

Ce taux correspond au taux de rendement actuariel (TRA) : c’est le taux d’intérêt équivalent pour tout investisseur qui garde l’obligation jusqu’à l’échéance.

On a TRA = i, tel que : 88 = \dfrac{93}{(1 + i)} => i = 5.68%

Exemple 2 :

On a une obligation dont la valeur d’émission est de 88 euros, et qui sera remboursée à 97 euros mais dans deux ans. Quelle est son TRA ?

TRA = i, tel que : 88 = \dfrac{97}{(1 + i)^2} => i = 4.99%

Maintenant reprenons l’exemple de notre obligation qui verse 100 euros par an pendant 3 ans. Supposons que l’on dispose du prix de 3 obligations zéro-coupon, représentatives du marché (courbe des taux). Nous allons pouvoir décomposer le prix de l’obligation à 3 ans :

Tableau 1

| Echéance | Cours du zéro-coupon | TRA (annuel) |

| 1 an | 95 | 5.26% |

| 2 ans | 88 | 6.60% |

| 3 ans | 80 | 7.72% |

Comment déterminer un taux d’intérêt unique, qui correspond au taux d’actualisation sur 3 ans ?

D’abord en estimant la valeur actuelle des 3 cash flows :

Cash flow 1 = 100 x 95% = 100/1.0526 = 95 euros

Cash flow 2 = 100 x 88% = 100/1.066² = 88 euros

Cash flow 3 = 100 x 80% = 100/1.077280³ = 80 euros

Somme des trois cash flows actualisés = 263 euros

Puis on en déduit le taux unique i :

Tel que : 263 = \dfrac{100}{(1 + i)} + \dfrac{100}{(1 + i)^2} + \dfrac{100}{(1 + i)^3} => i = 6.88% (3)

En conclusions nous pouvons dire que lorsque la courbe des taux n’est pas plate (c’est-à-dire que les taux d’intérêt ne sont pas les même pour chaque échéance) et que l’on souhaite évaluer un titre à revenu fixe, alors il faut actualiser chaque cash flow au taux de rendement correspondant à une obligation zéro-coupon pour la même échéance, puis additionner les valeurs actuelles.

b) Exercice :

En cas d’anticipation de forte reprise économique de la part des investisseurs, la courbe des taux aura tendance à se « pentifier » (« the yield curve steepens« ). La nouvelle structure à terme des taux d’intérêts est comme suit (on se limite à trois ans) :

Tableau 2

| Echéance | Taux |

| 1 an | 5.5% |

| 2 ans | 6.80% |

| 3 ans | 8.05% |

Quels sont les prix et TRA de notre obligation à 3 ans, qui paie un coupon de 100 euros par an ?

Réponse :

D’abord on estime la valeur actuelle des 3 cash flows :

Cash flow 1 = 100/1.055 = 94.787 euros

Cash flow 2 = 100/1.068² = 87.671 euros

Cash flow 3 = 100/1.0805³ = 79.273 euros

Soit un total des coupons actualisés de : 261.731 euros

Puis on en déduit le taux unique i :

Tel que : 261.731 = \dfrac{100}{(1 + i)} + \dfrac{100}{(1 + i)^2} + \dfrac{100}{(1 + i)^3} => i = 7.146%

5. L’évaluation des obligations ordinaires :

Une entreprise qui émet une obligation ordinaire s’engage à verser, au souscripteur (obligataire), des intérêts (coupons) sur une base régulière pendant toute la durée de vie de l’obligation, puis à rembourser l’obligation à l’échéance.

Le taux nominal de l’obligation représente le taux d’intérêt qui s’applique à la valeur nominale de l’obligation pour calculer la valeur du coupon à payer.

Prenons l’exemple d’une obligation à 5 ans, qui verse un coupon de 5% par an. L’émetteur s’engage à payer pendant 5 ans :

1,000 (nominal) x 5% = 50 euros de coupon par an.

Au bout des 5 ans, il devra payer non seulement le dernier coupon de 50 euros mais également remboursera l’obligation à sa valeur nominale, c’est-à-dire 1,000 euros.

Nous allons représenter dans un tableau l’ensemble des cash flows de cette obligation :

| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Coupon | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Nominal | – | – | – | – | 1’000 |

| Total | 50 | 50 | 50 | 50 | 1’050 |

Une obligation qui vient d’être émise devrait normalement avoir son cours de bourse égal à sa valeur nominale : on dit qu’elle cote au pair. Dans ce cas le taux de rendement de l’obligation est égal à son taux nominal.

Principe n°1 : Si le prix d’une obligation est égal à son nominal, alors son rendement est égal à son taux nominal.

Mais la plupart du temps le cours d’une obligation est différent de son nominal. Ceci est dû au fait que les taux d’intérêt sont en perpétuelle fluctuation.

Exemple :

Prenons une obligation émise il y a 9 ans pour une durée de 10 ans, il ne lui reste donc plus qu’un an avant son échéance. Son coupon est de 10%. Si l’on suppose que la courbe des taux était plate il y a 9 ans et que tous les taux étaient à 10%, alors son TRA était de 10%. Aujourd’hui le taux à un an est de 5%.

>> Quel est son cours ?

Si je l’achète aujourd’hui, elle me payera dans un an : 1,000 + 100 = 1,100 euros.

Sachant que le taux à un an est de 5%, alors on actualise les 1,100 en utilisant ce taux :

P = \dfrac{1'100}{(1 + 5\%)} = 1'047.62 euros. Soit, en pourcentage du pair : 104.762

Elle cote donc au dessus du pair.

>> Quel est son rendement ?

On peut calculer deux sortes de rendement : le rendement courant (rendement actuel) et le rendement à l’échéance.

. Rendement courant : il consiste à rapporter le coupon annuel au cours actuel. Ici : 100 / 1’047.62 = 9.55%

Mais ce rendement exagère le rendement réel car il ne tient pas compte du fait qu’à l’échéance l’obligation sera remboursée au nominal (au pair). On reçoit donc 100 mais on perd 47.62 euros. Pour tenir compte de cet effet, nous allons calculer le rendement à maturité (yield-to-maturity).

. Rendement à maturité : il correspond au taux d’actualisation qui égalise le cours actuel et la valeur actuelle des cash flows de l’obligation restant à payer. Il intègre donc la totalité des revenus de l’obligation, y compris son remboursement à l’échéance.

Dans notre exemple, le rendement à maturité est tout simplement égal au taux d’intérêt du marché à un an :

\dfrac{100 + 1'000 - 1'047.62}{1'047.62} = 5\%

Ici nous venons de prendre un exemple très simple, où il ne reste plus d’une seule année avant l’échéance. Mais comment procéder si l’on veut calculer le rendement à maturité de l’obligation précédente par exemple 7 ans après son émission, avec une courbe des taux comme celle définie dans le tableau 2 ?

Comme on l’a dit plus haut, le rendement à maturité est le taux d’actualisation qui égalise le cours actuel et la valeur actuelle des cash flows de l’obligation qui restent à payer :

VA = \dfrac {coupon}{(1 + i)} + \dfrac {coupon}{(1 + i)^2} + ... + \dfrac {coupon}{(1 + i)^n} + \dfrac {VF}{(1 + i)^n} = \sum_{t=1}^n \dfrac {coupon}{(1 + i)^t} + \dfrac {VF}{(1 + i)^n} (4)

Avec :

n = nombre de paiements annuels jusqu’à l’échéance ;

VF = remboursement du nominal à l’échéance ;

i = rendement à maturité = TRA.

Pour notre exemple :

L’obligation paie un coupon de 10% par an. Nous somme à la septième année, donc elle va encore rapporter :

| Année | 8 | 9 | 10 |

| Coupon | 10 | 10 | 10 |

| Nominal | – | – | 100 |

| Total | 10 | 10 | 110 |

La courbe des taux comme définie dans le tableau 2 est :

| Echéance | Taux |

| 1 an | 5.5% |

| 2 ans | 6.80% |

| 3 ans | 8.05% |

Nous allons donc la payer :

Cash flow 1 = 10/1.055 = 9.479 euros

Cash flow 2 = 10/1.068² = 8.767 euros

Cash flow 3 = 110/1.0805³ = 87.20 euros

Soit un total des coupons actualisés de : 105.446 euros

D’où, on utilisant l’équation (4) :

105.446 = \dfrac{10}{(1 + i)} + \dfrac{10}{(1 + i)^2} + \dfrac{10}{(1 + i)^3} + \dfrac{100}{(1 + i)^3} => i = 7.89%

Ce taux est supérieur à celui que nous avions trouvé plus haut (tableau 2, i=7.146%) car nous actualisons la 3ème année avec un taux supérieur, ce qui fait que le cash flow relativement le plus important (110) à une valeur présente beaucoup plus petite.

Le rendement à maturité de l’obligation obtenu est plus faible que le coupon, ou que son rendement actuel. Ceci est dû au fait que le cours est supérieur au nominal.

D’où :

Principe n°2 : Si le prix d’une obligation est supérieur à son nominal, alors son rendement à maturité est inférieur à son rendement actuel, qui est lui-même inférieur à son taux nominal (coupon).

A l’inverse, prenons maintenant une obligation qui paie un coupon de 4%, qui a une maturité de 2 ans. Si on suppose que son prix est de 95 (elle cote en dessous du pair), sont rendement est de :

– rendement actuel : 4/95 = 4.21% ;

– rendement à maturité : i, tel que : 95 = \dfrac{4}{(1 + i)} + \dfrac{104}{(1 + i)^2} => i = 6.76%

Pour cette obligation, le rendement à maturité est supérieur au rendement actuel.

Principe n°3 : Si le prix d’une obligation est inférieur à son nominal, alors son rendement à maturité est supérieur à son rendement actuel, qui est lui-même supérieur à son taux nominal (coupon).

6. Les indicateur de risque obligataire :

On utilise différents indicateurs calculés pour pouvoir comparer les obligations entre elles. Le rendement à maturité en fait partie.

Comme on l’a vu, il permet de comparer le rendement d’obligations ayant la même échéance et étant de qualité similaire. Mais que signifie cette notion de qualité similaire ?

a) La notation financière (rating) :

Les entreprises (ou débiteurs en général) présentent toutes des profils de risque différents selon, par exemple, le pays et le secteur dans lesquels elles évoluent. Mais, en terme de gestion obligataire, l’aspect essentiel du risque associé à une entreprise c’est le risque crédit que peuvent représenter la qualité de son bilan, de son management ou de son environnement.

De manière générale, il est possible de se fier à un indicateur de qualité de crédit : la notation financière (rating). Cet indicateur est fourni par des agences de notation, les plus connues d’entre elles sont : S&P, Moody’s et Fitch. Il existe d’autres agences, qui commencent à émerger, telles que la chinoise Dagong Global Credit Rating.

La meilleure note est représentée par un AAA (ou Aaa pour Moody’s). La qualité « investment grade » se situe de AAA à BBB-. Toutes les notes inférieures à BBB- sont considérées comme high yield (ou junk bonds). Pour obtenir le détail des différentes notations, voir le tableau ici.

Si l’on ne dispose pas de notation, ou d’analyse de la part d’une agence de notation, il est également possible d’obtenir une analyse de crédit de la part d’un broker, ou d’une société spécialisée.

A noter que l’on peut avoir une notation d’un émetteur et une notation d’une émission spécifique (du même émetteur) qui sont différentes. Un même émetteur peut en effet avoir émis des obligations de qualité différente, comme : le rang ou seniority (senior secured, senior unsecured, subordinated…), les covenants (negative pledge clause,…)

Pour ceux qui veulent approfondir l’aspect crédit, la vidéo suivante devrait pourvoir vous aider (provient d’un cours pour le CFA Level I) :

Après avoir vu l’aspect qualitatif d’une obligation, nous allons voir l’aspect quantitatif : le risque de taux d’intérêt.

b) La Duration :

Connue également sous le nom de Macauley’s duration. C’est un indicateur complexe, mais indispensable dans la gestion des taux d’intérêt. On sait maintenant qu’une variation de taux d’intérêt influe sur le cours des obligations avec une relation inverse : une hausse des taux entraîne une baisse des cours et vice versa. Mais en cas de hausse des taux, les coupons versés par l’obligation peuvent être replacés à un meilleur taux, ce qui vient atténuer la perte en capital. La duration intègre ce phénomène car elle représente le temps au bout duquel la baisse de la valeur de l’obligation sera compensée, en cas de hausse des taux, par le gain réalisé en replaçant les coupons à un meilleur taux. Plus la duration est élevée, plus il faudra de temps pour compenser une baisse de la valeur de l’obligation.

En d’autres termes, la duration est la durée de vie moyenne pondérée d’une obligation, exprimée en nombre d’années.

La formule suivante nous permet de calculer la duration:

D = \dfrac {\sum_{t=1}^n \dfrac {t \times C}{(1 + r_{t})^t} + \dfrac {n \times F}{(1 + r_{n})^n}}{P_{0}} (5)

avec

D : la duration

C : le montant du coupon

F : la valeur de remboursement

P_{0} : la valeur présente de l’obligation

r_{t} : le taux d’intérêt à t années

n : la durée jusqu’à échéance

t : compteur du temps qui varie de 1 à n

Cette formule est assez facile à comprendre : il s’agit des flux de l’obligation pondérés par leur échéance. Cette mesure nous donne donc la longévité effective de l’obligation, c’est-à-dire la période pendant laquelle il faut détenir le titre afin de récupérer la mise initiale.

Divers aspects de la duration

De la formule on déduit que la duration sera en général différente de la maturité. On voit que dès qu’il y a paiement d’un coupon, la duration sera inférieure à la maturité. En effet, seules les zéro-coupon ont une duration égale à la maturité.

Si on reprend (5) et que l’on généralise, on obtient :

D = \sum_{t=1}^n \dfrac { \dfrac {g_{t}}{(1 + r)^t}}{P_{0}} \times t (6)

Pourquoi cette formulation ?

Nous avons regroupé les coupons (C) et la valeur de remboursement (F) dans une seule variable (g). On ne fait donc plus de différenciation dans les différents cash flows. A partir de cette formulation on en déduit plus facilement la duration d’une zéro-coupon :

Supposons que l’on ait une obligation à taux zéro que l’on paie 90, et qui sera remboursée au pair dans deux ans. Quel est son rendement à maturité ?

On sait que sa durée de vie est de deux ans, mais quelle est sa duration ?

On reprend la formule (6) :

D = \dfrac {\dfrac {0}{(1 + 5.41\%)^1}}{90} \times 1 + \dfrac {\dfrac {100}{(1 + 5.41\%)^2}}{90} \times 2 = 0 + \dfrac{180}{90} = 2

On a vérifié que la duration de l’obligation à taux zéro est bien égale à sa durée de vie.

Exercice :

Prenons maintenant la même obligation que ci-dessus, mais au lieu d’être un « zéro-coupon » on lui attribue un coupon de 2%. Disons qu’on ne connaît pas son prix et qu’elle est ici encore remboursée au pair. Quel est son rendement à maturité si on considère que la courbe des taux est plate et qu’elle est la même que dans l’exemple précédent ? Quel est son prix ? Quelle est sa duration ?

> Rendement à maturité :

Si la courbe des taux est la même que précédemment, où le rendement du zéro-coupon à deux ans était de 5.41%, et qu’elle est plate alors le rendement à maturité ici est de 5.41%. On vérifie :

. D’abord on estime la valeur actuelle des 2 cash flows :

Cash flow 1 = 2/1.0541 = 1.8974 euros

Cash flow 2 = 102/1.0541² = 91.7987 euros

Soit un total des coupons actualisés de : 93.6961 euros. C’est son prix.

. Puis on en déduit le taux unique i, tel que :

93.6961 = \dfrac{2}{(1 + i)} + \dfrac{102}{(1 + i)^2} => i = 5.41%

> Duration :

D=\dfrac{\dfrac{2}{(1+5.41\%)^1}}{93.6961}\times 1+\dfrac{\dfrac{102}{(1+5.41\%)^2}}{93.6961}\times 2=\dfrac{1.8974}{93.6961}+\dfrac{91.7987\times 2}{93.6961}=1.9797

La duration est ici inférieure à celle de l’obligation zéro-coupon, ce qui est logique puisque le cash flow intervenant dès la première année (coupon de 2%) va sensiblement réduire le temps théoriquement nécessaire pour amortir le capital investi. Alors que dans le cas de l’obligation zéro-coupon il faudrait attendre le remboursement final (aucun paiement intermédiaire).

Microsoft Excel users can obtain the Macaulay duration using the DURATION financial function: DURATION (“4/11/2014,” “2/14/2022,” 0.06, 0.06, 2, 0). The inputs are the settlement date, maturity date, annual coupon rate as a decimal, annual yield-to-maturity as a decimal, periodicity, and the code for the day count (0 for 30/360, 1 for actual/actual)

Dans le cadre de l’étude d’un portefeuille, la duration globale de celui-ci correspond à la somme pondérée des durations des différentes obligations qui le composent, soit :

Portfolio Duration = w1D1 + w2D2 …+ wnDn

c) La Sensibilité :

Elle est liée à la duration. Elle indique de combien, en pourcentage, le cours de l’obligation variera si les taux d’intérêt varient de 1%.

Elle est également appelée duration modifiée (modified duration). La duration modifiée est un indice de l’évolution en pourcentage de la valeur d’une obligation ou d’un autre instrument à la suite d’une modification des rendements.

Modified Duration = MD = Duration / (1 + rendement)

La duration simple et la modified duration peuvent toutes deux être utilisées afin de couvrir le risque de taux du portefeuille obligataire.

Dans l’exemple précédent (avec un coupon à 2%), on aurait eu :

MD = 1.9797 / (1 + 5.41%) = 1.8781

Donc, en cas d’augmentation des taux d’intérêt de 5.41% à 6.41%, nous devrions voir le prix de l’obligation baisser de 1.8781%.

Soit : 93.6961 * (1 – 1.8781%) = 93.6961 – 1.7597 = 91.94.

On vérifie :

Cash flow 1 = 2/1.0641 = 1.8795 euros

Cash flow 2 = 102/1.0641² = 90.0814 euros

Soit un total des coupons actualisés de : 91.95 euros.

d) Les limites de la Duration/Sensibilité :

La duration n’est autre que la dérivée première de la fonction « prix de l’obligation », qui dépend du niveau des taux d’intérêt : P(r).

Or, la dérivée d’une fonction est en fait la pente de la tangente de cette fonction en un certain point, et ce concept permet d’étudier les variations de la fonction mais pour de faibles variations de la variable explicative. C’est-à-dire qu’on fait une approximation de la fonction par la pente de la tangente de cette dernière.

Ce concept est illustré par le graphique ci-dessous:

La courbe P(r) représente l’évolution du prix de l’obligation en fonction de l’évolution des taux d’intérêt. La pente de cette courbe, en n’importe quel point, représente la duration modifiée, soit la variation du prix de l’obligation faisant suite à une variation des taux d’intérêt.

La limite de l’utilisation de la duration modifiée vient de l’outil mathématique utilisé. En effet, lorsque l’on estime une fonction par sa dérivée, les résultats ne sont valables que pour de faibles variations de la variable explicative (ici les taux d’intérêt). Dès lors, la duration modifiée ne convient plus pour analyser de brusques mouvements des taux (comme en cas de krach boursier).

De plus, la duration modifiée ne permet pas de capter l’asymétrie de la variation de prix. En effet, une hausse du taux de 0.5% provoquera une variation du prix plus faible qu’une baisse du taux de 0.5%. Ce phénomène est dû au fait que le prix d’une obligation est une fonction décroissante et convexe par rapport au taux et non pas une fonction linéaire comme on le suppose si on utilise la duration. Ainsi, si l’on utilise la duration modifiée pour estimer la variation de prix de l’obligation faisant suite à une variation des taux, on tend à surestimer cette variation en cas de hausse et à la sous-estimer en cas de baisse.

Pour un petit cours sur la « Dérivée en tant que pente d’une droite tangente » :

e) La Convexité :

C’est la dérivée seconde du cours d’une obligation par rapport au taux d’intérêt. Elle mesure la variation relative de la sensibilité d’une obligation pour une petite fluctuation des taux d’intérêt. La convexité exprime la rapidité de l’appréciation et la lenteur de la dépréciation du cours de l’obligation si les taux baissent ou montent.

Commentaires, exemples et exercices

. Voici une liste d’obligations récentes et déjà cotées sur le marché secondaire : liste obligataire.

. Nous allons la parcourir et la commenter en cours (explications sur les différentes informations disponibles dans le document).

. Nous allons ensuite faire un exercice de construction d’un portefeuille obligataire.

One thought on “Instruments Financiers : Les Obligations”